初心者さん向け着物の着方/着付け方

「今年は着物に挑戦したい」「自分で着付けられたら素敵だなあ」

そう考えている方のために、着物の着付け方動画がアップされました。きもの町オリジナル着物フルセットと同様のアイテムを使用し、町スタッフが自分で着るときの手順を極力シンプルに紹介しています。ちなみに「着物を体に合わせてきちんと着ること」を「着付け(きつけ)」といいます。着付けをする、着付けるという言い方をすることが多いので、ぜひ覚えておきましょう。

今回は動画と合わせて詳しい着付け方をご紹介します。

自分で着付けにチャレンジする方、着せてもらう予定だけれども、流れを知っておきたい方の参考になれば幸いです。

着物を自分できれいに着るための事前準備

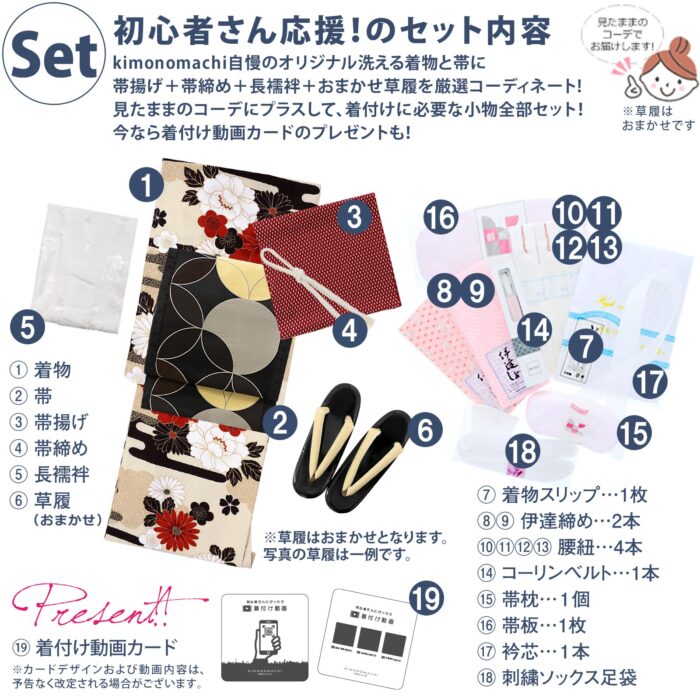

前回の「準備編」では、着付けに必要なものと、着付けの大まかな構造をご紹介しました。

その中で、着付け道具が必要なことと、基本の着方の構造自体は難しくないことをご理解いただけたかと思います。

詳しくはこちら⇒『【はじめて着物】1人でもキレイにできる着物の着方/着付け方・準備編』

皆様、ご用意はできましたでしょうか?まずは事前準備のおさらいからしていきます。

まずは必要なものをチェック

着物は着物1枚だけでは着られません。着付けをするために、腰紐などの小物が必要です。

襦袢などの下着、コーディネートする帯や小物、さらにお出かけの際には履物やバッグも必要になるかと思います。もしも着付けを依頼する場合は、お店や着付け師さんによって必要なものが異なる場合がありますので、事前に確認して用意しておきましょう。

以下は着物を着てお出かけするために、最低限必要なものです。

- 腰紐 3本

- 伊達締め 1~2本

- 帯板 1枚

- 肌襦袢または着物スリップ 1枚

- 足袋 1足

- 長襦袢または半襦袢、うそつき襦袢など

- 着物

- 帯

- 草履やバッグ

上記の5までは着付け用品やインナー類です。別途、着付けクリップやコーリンベルトがあると便利です。

動画で使用したものはこちら

今回の動画では、「きもの福袋(kimonomachiオリジナル洗える着物)19点フルセット」と同様のアイテムを使用しています。別途、補正用としてハンドタオル1枚、補正パッド1個。途中で着付けクリップを1点使用していますが、クリップは洗濯バサミや書類用のダブルクリップで代用可能です。

着物は2024-2025年リリースの「かすみ草に青海波 灰黄緑」です。

足りないものは前日までに揃えておきましょう。

着物や小物をすぐ着られる状態にしておきます

- 着物のサイズ感を確認

- 着物のしつけを取っておきます。

- 長襦袢に半衿を掛けておきます。(半衿付きの長襦袢の場合は必要ありません)

ヘアセット・メイクを済ませておく

ヘアセットやメイクをする場合は、先に済ませておくとスムーズです。着付けの後でする場合は、着物を汚さないよう気をつけましょう。

そして、着付けの前は必ず手洗いをしてください。着物や帯を汚さないため、手を洗ってしっかりと水気を拭いてから着付けをしましょう。

腰紐類や道具はきちんと並べる

着付けを進めていくと、複数の腰紐類、クリップ、帯板など小物が順番に必要になります。

紐は立ったまま手の届くところに並べておきましょう。撮影の際は、フレーム外の椅子に並べてかけていました。ご自宅でしたら、テーブルや椅子、ベッドの上などに置くか、またはラックやハンガーにかけておくと良いかと思います。

余計な動作をして、着付けている最中から着くずれていくのは初心者さんにありがちなミスですが、準備をしておくことでスムーズに着付けられるようになり、着くずれを防ぐことができます。

着付けスタート!着物の着付け基本の手順

それでは実際に着ていきます。

着物の構造は実は単純!裾を持ち上げて右が下、左が上になるよう前で重ねて紐で結ぶだけです。

ただし、きれいに着るための細かい手順がありますので、詳しくご説明します。

インナー~長襦袢

- 着物スリップを着て、足袋を履きます。

スタッフは撮影の都合で黒いアンダーウェアを着ていますが、皆さまは着なくていいですよ。

- 後ろの衿ぐりをしっかりあけておきます。

- 必要であれば補正をします。

スタッフはウエストパッドと小さいタオルを入れています。

- 長襦袢の半衿の内側に衿芯を入れます。

半衿の端から差し込み、衿を縦にして通すと入れやすいです。

- 衿芯を入れた長襦袢を羽織ります。

- 両袖を持ってピンと張ります。このとき背中心(背中の縫い目)を真ん中にしてください。

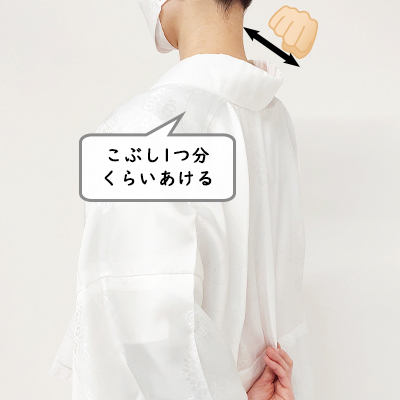

- 背中心を持って軽く下に引き下げ、首の後ろをあけます。

これを「衣紋を抜く」といいます。

- 衣紋は握りこぶし1つ分くらい抜きます。

- 右が下、左が上になるよう衿を重ねます。

抜いた衣紋が詰まらないよう、前に引っ張らないようにしてください。

- 衿合わせのVの深さは喉のくぼみが半分~全部隠れる程度にします。

- 衿の形が決まったら腰紐で固定します。右手で衿を押さえ、その手で腰紐の真ん中をもちます。

この時、胸下の高めの位置にすると後で崩れにくくなります。

体に巻き付け、後ろで交差します。胴にピタッと添うように引き締めてください。

前で結びます。体のど真ん中ではなく、右か左にずらして結ぶと苦しくなりにくいです。

結び方は片蝶結びでOK。

- 背中のシワを伸ばします。背中心がずれないよう、均等に両脇に伸ばしてください。

なお、もし衣紋が詰まっていたら、この時に抜き直してください。

- 伸ばしたシワは脇で折り込むとスッキリします。

後ろのシワを前に入れ込みます。

そのあと前身頃を後ろにかぶせるように倒すと、胸元のシワも取れます。

- 反対側もきれいにします。

- 整えます。胸元や背中にシワやたるみがなく、裾つぼまりになっていると良いです。

- 伊達締めをします。胸元から下に空気を抜くように当てます。

胸下の高めの位置で結んだ方が、衿が崩れにくいです。

結んだら紐の余りは挟み込みます。

- 長襦袢が着られました。

着物の土台となるので、体に添ってきれいに着られているかがポイントです。

着物

- 広衿の着物の場合、衿を折ってホックを留めます

- 着物をはおり袖に手を通します

長襦袢の袖を着物の袖の中に収めます。

- 袖を張って、背中心をまっすぐに合わせます

- 背中の長襦袢の衿と着物の衿をそろえます。

着物の衿から長襦袢の衿が出ないようにします。

- そろえた長襦袢と着物の衿をクリップで留めておきます。

- 片手で衿先を揃えて持ち、もう片方の手で背中心を持ちます。

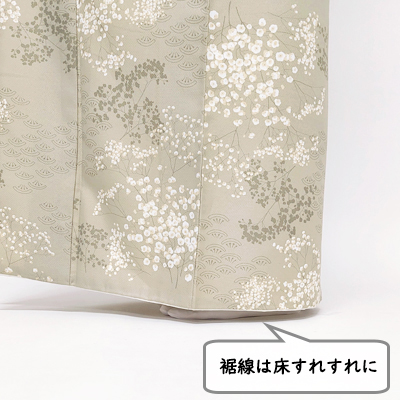

- 持ちあげて、裾丈を決めます。

この時まっすぐ持ち上げた方が良いです。(写真では前を上げすぎました)

- 裾丈は床すれすれが標準ですが、カジュアルなので短めでもOK。

踵が少し出るくらいまで上げてもいいです。

- 裾丈が決まったら、落ちないように前にピンと張ってください。

左右の手で身頃を持ちます。

着物は腰の位置で折り返されている状態です。

- まず上前(左)の幅を測ります。左の身頃を体に当て、巻き付ける幅を確認します。

- 幅が広い場合は、下前(右)側を引いて調整します。

- ちょうど良い上前幅の基準はいくつかありますが、正面から見たときに腰幅がぎりぎり隠れるくらいが分かりやすいです。

または衽の線が右足小指のあたりに来るくらいです。

- 幅が決まったら一度戻します。

- 下前(右)→上前(左)の順に重ねます。

裾が床スレスレで身頃をまっすぐ体に当て、腰に当たる部分を軽くなで上げると裾がきれいなラインになります

- 反対側も同様に重ねます。

- 重ねた上前は右手で押さえておき、もう片方の手で腰紐を結びます。

- 腰紐の真ん中を右手でキャッチし、体に巻きます

後ろで交差し、しっかりと引き締めます。

- 前で結びます。結び目は体の中心より右か左に外し、片蝶結びをします。

紐の端は挟んで始末します

- 後ろの腰の上のたるみを取ります

腰紐の下に指をかけて、中心から左右に引き背中のシワを脇に持っていきます

- 腰ひも周りのシワを伸ばしていきます。

布の重なりが挟まっていることが多いので、きれいに引き上げます。

- 着物の脇には、身八つ口といって縫い目が開いている部分があります。

身八つ口から手を差し込み、腰の折り返し部分を整えます。この折り返し部分をおはしょりといいます。

- 着物のたるみを下に引き下げ、左右にスッと撫でまっすぐにします。

着物の中で行なってください。

- 後ろも同様に整えます

- おはしょりが整ったら衿を整えます。

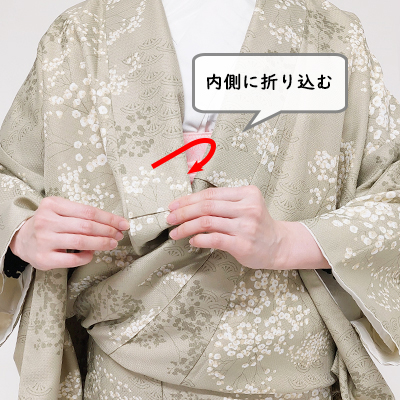

- 掛け衿の線がある位置で、端から3分の1を内側に折り込みます

- 衿の上部は半分の幅で折られているので、上に向かって指で折り目を整えます

- 右の衿先をコーリンベルトで挟みます。

- 反対側の衿も同様に折り、コーリンベルトを身八つ口から出します

- 衿合わせをする際に、中で下前のおはしょりを折り上げると腰回りがスッキリします。

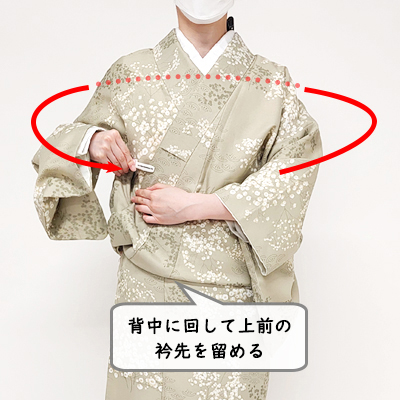

- コーリンベルトを身八つ口から出したら、背中を通って反対側の衿に挟みます

- この時、挟む位置は左右同じ高さです。

- 腰紐を結びます。コーリンベルトのクリップより上に結びます。

結んだら紐端は挟んで始末します。

- 背中のシワを取ります

腰紐の下に指をかけて、中心から左右に引き背中のシワを脇に持っていきます

- 背中や胸元のシワを脇の方で折り込みます。まず後ろのシワを前に寄せます

- 脇縫いの線を前から後ろに倒し、胸元を平らにします

- 反対側も同様に折り込みます

- おはしょりの長さを整えます。

- 前のおはしょり線がまっすぐになるように、余分を上にあげます

- 着物クリップで留めておきます

- そのまま前と同じ長さになるよう後ろも持ち上げます。

- 後ろを整えたら、コーリンベルトに挟みます

- 後ろもダブつきを左から右へ送ります。

- 下前の中まで手を入れ、ダブつきを送り込みながらきれいにします。

上前をきれいに合わせたら、クリップで留めておきましょう

- 伊達締めで押さえます後ろで交差して、軽く引き締め、前で結びます

- おはしょり、衿のクリップを外し、着物の着付け完成です!

きちんと着られたか確認します。

ちなみに良いとされる着姿は時代によって、また教室や先生によっても少し違います。最低限、以下のポイントができているかチェックしてください。

- 左側の身頃が上

和装は襦袢も着物も女性も男性もすべて着用者の左側の身頃が上になるよう重ねます。 - 衿合わせの交点や背中心がまっすぐ

背中心は腰紐より上は背中の真ん中でまっすぐです。下の方が上前幅を合わせるときに左右にずれることがありますが、それはは構いません。 - 裾線はまっすぐ、やや裾つぼまり

褄先(着物の裾の角部分)をやや引き上げて着ますが、ほぼまっすぐにするのが現代的です。 - おはしょりはまっすぐかやや右上がり

おはしょりもまっすぐ平らです。船底形といって船の舳先のようにゆるやかな斜めの線もありですが、今はまっすぐが好まれる傾向にあります。写真は船底のおはしょりです。

帯を結んで完成!

着物ができたら帯を結んで完成です。

帯結びは別途、ブログでも詳しくご紹介しています。

▼京袋帯(名古屋帯)

▼カジュアルな小紋でしたら半幅帯(小袋帯)もおすすめ

着物に合う半幅帯の結び方もたくさんご紹介しております。

着用後

ご着用後は、まず着物も帯もすべてハンガーなどに掛けてしばらく風を通しておきます。

着物は衣服用ブラシや柔らかい布で表面のホコリを軽く払いましょう。湿気を飛ばしたら畳んで収納します。

汚れた場合は、洗濯表示を参考に適宜お手入れをお願いいたします。お手入れ方法が分からない場合は、クリーニング店など専門店にご相談ください。

京都きもの町のオリジナルきもの福袋でしたら、着物はご家庭でお洗濯していただけます。帯はドライクリーニングか、汚れた部分だけ中性洗剤での手洗いをおすすめいたします。

着付け方の補足

ここからは基本の着付け方の補足やよくある疑問などを記載します。

補正って必要?

スリップを着るときに、町スタッフは体型に合わせて補正をしています。補正の考え方は人によりますが(しない方もいらっしゃいます)、凸凹をなくしてなだらかに整えるときれいに着付けやすくなります。また、タオルやパッドがクッションとなり、紐の締め付けが気になりにくくなります。

上半身が薄く、反り腰ぎみのスタッフは、胸元に三角に畳んだハンドタオルを入れ、ウエストに補正パッドを巻きました

ふくよかな方の場合、補正がいらないかというとそうとも限りません。特にバスト周りは衿の崩れにつながるので、補正力のある和装ブラをし、薄くてもタオルや手ぬぐいなどを当てる場合があります。

太っているか痩せているかではなく、凸凹をなくすことが大切です。

おはしょりの下前の上げって何?

着付け方29番で、「下前のおはしょりを折り上げると腰回りがスッキリする」とご説明しました。

これはどういうことかというと、おはしょりの前部分は、着物を腰の位置で折り返しさらに左右の身頃を重ねるため、布が四重に重なっている状態です。そのままではモコモコして美しくありませんので、内側の身頃を布の重なりを減らしてきれいにします。おはしょりを一重にするので「一重上げ」といったり、三角形に折り上げるので「三角上げ」という呼び方をすることもあります。

図でご説明するとこのような感じです。紫の部分は上前と下前が重なっており、分厚くなっています。

そこで、下前を腰紐がかかる位置まで折り上げて、おはしょり部分の布の重なりを1枚減らします。

これは絶対にしなければいけない訳ではありません。おはしょりが整っていれば、しなくてもOKです。ですが、着物の素材や質感によってはモコモコする場合がありますので、きれいに着るためのテクニックとして覚えておくと便利です。

詳しい方法をご説明します。

- 中のおはしょりの上げ方です

中は、下前のおはしょりがかさなっています一番内側をアンダーバストの位置まで折り上げます

- 衿先を腰ひも(コーリンベルト)が掛かる位置で折り返します

- 脇の方は上前のおはしょり線の位置を持ちます

- 斜めにまっすぐ布目を通します。

- これを着物の中で行います。

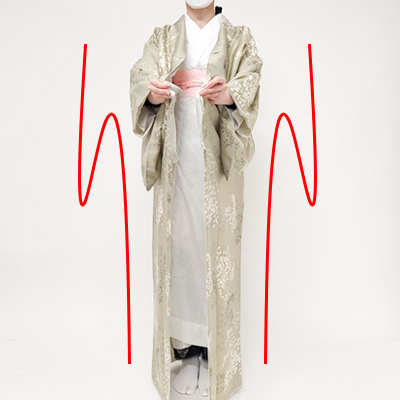

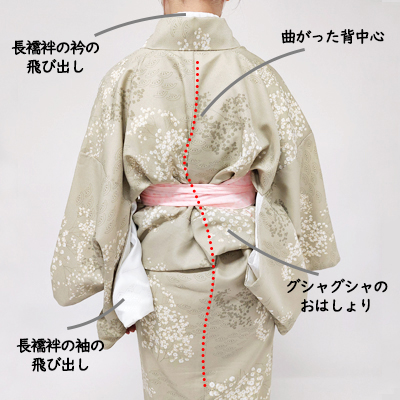

良くない例

初心者だった頃を思い出したスタッフによる良くない例もご紹介します。なお、このような着姿になっている方をあげつらう意図はありません。着物とは完璧に美しく着なければならないと思っているかもしれませんが、このようになるものなんですよという紹介です。

どういうポイントに気を付けるといいのかの参考にしてください。

いろいろ曲がっていたり、着物が体に添わずグシャグシャとなっており、理想的とは言えません。

紐を締める位置や力加減に注意して、1つ1つの手順を確認しながら整えましょう。

補正やおはしょりの上げ方などは、こうならないためのコツですので、練習してみてください。

きれいな着物姿は細かい手順と努力によって出来上がっています。

頑張って着た方にはナイスファイトと讃えたいものです。

よくある疑問と注意点

お手本みたいになりません

本当に初心者さんの場合、初めはうまく着付けられないかと思います。焦らず3回くらいは練習してみてください。まず1度ひととおり着てみる。2度目で説明をよく見てうまくできないところを確認する。3度目は総まとめです。

ついでに着てみたらそのまま近所を歩いてみましょう(恥ずかしければ家の中でもいいです)。静止状態ではきれいでも、動くとズルズルと崩れたり、逆に締め付けがきつく感じたりと欠点が出てきます。

1度でうまくいかなくても、2度、3度とチャレンジするうちにきっと上手になります。

知っている道具や手順と違うのですが…

今回ごく一般的な道具で基本の着方を紹介していますが、実は着付け方や道具にはいろいろあります。着物が日常着だった時代から、個々に着やすい方法を工夫したり、着やすいよう対応した商品が作られたりしてきたためです。なので、地域や年代、教わった教室や先生、人によって使うアイテムや細かい手順が違います。最終的にきれいに着られていればOKなので、ご自身に合った方法を選んでください。

初心者さんは何が正解か混乱してしまうかもしれません。まずは何か1つの方法に決めて練習してください。基本の流れや要点が理解できたら、いろいろと調べて試してみると良いと思います。

難しすぎるので省略して簡単に着たいです

細々した手順が多くて省略したい気持ちはよく分かります。ですが、省略すれば簡単になるかというと、そうとも限りません。かえって崩れやすくなり、調整に手数がかかったりします。

できるだけ簡単にするためには、サイズと素材をよく選ぶことが重要です。サイズが合っていれば、上前の幅を測ったり、おはしょりを上げたりしなくても丁度いい長さとなります。素材も体に合った素材であれば、シワやたるみができにくいです。面倒な工程を省いて、裾を上げて左を上に重ねて紐を結ぶだけで自然ときれいに仕上がります。

洋服のように着られるよう工夫した二部式、三部式の着物も世の中にはありますが、現在のきもの町ではお取り扱いはありません。

苦しいのが嫌なので紐を減らしたいです

今回ご紹介した内容は、ほぼ基本であり最低限の道具のみ使用しています。(強いて言えばコーリンベルトは使わない方もいますが、着用感に影響するものではありません)。省けば簡単になる、楽になると考えがちですが、体に添って固定されているべき部分が留まらず、ズルズルとくずれて気持ち悪い着用感になってしまいます。

締め付け感が気になる場合、対策としては3つあります。

1つは締めても苦しくないポイント、力加減を見つけ出すことです。骨盤の上など、腰紐で絞めても気にならない、苦しくなりにくいポイントがあります。また、ちょうどいい力加減も人によって異なりますので、何度も練習して研究してください。

2つ目は腰紐がかかる部分にタオルなどの補正をすることです。補正の部分でもご説明しましたが、タオルやパッドがクッションになりますので、体に食い込む感じが軽減されます。特にやせ型の方におすすめです。

3つ目におすすめなのは、腰紐や伊達締めをゴムベルトなど伸縮性のあるものに変えることです。しっかり締められ、体に合わせて伸び縮みするので苦しくなりにくいです。ただ、裾を踏むなど急に強い力がかかると崩れやすくなりますので、注意が必要です。

▼ゴムベルト式の腰紐や、ゴムと組み合わせた腰紐があります。

▼伊達締めはシャーリングの入ったタイプがおすすめです。

着心地の感じ方には個人差があります。何を快適と感じるかは人によって違いますので、自分の体で研究あるのみです。

まずは基本の道具での着付けに慣れて、どこまでならゆるくしても平気か、どんな締め方なら大丈夫か確認してから、いろいろな対策を試してみてください。

ブログや動画を見れば、着付けを習わないでも着られますよね

自装でしたら着られるようになります。スタッフも着付け教室に通ったことはありません。

とはいえ、ブログや動画では自分の体のどの部分に当たっているといいのか、どのくらい力を入れるのか、どこを押さえるのが肝心なのか、そういった体感で覚えることが分かりません。また、独学では客観的な視点でチェックしてもらうことも難しいです。着付けの上達には数をこなすのが一番ですが、機会がないと経験値が上がりません。

その点、習いに行けば実際に手を動かして体の感覚を学ぶことができますし、客観的な指導が受けられ、勘違いや苦手を解消することができます。さらに定期的に着ることになるため自然と経験が積めます。

独学にも着付け教室にも良し悪しがあるので、必要に応じて選ぶのが大切かと思います。

ちなみに実地とネットどちらで学ぶにしても、自分と似た体型で好きな着姿の先生を参考にすると、ご自身に合った着方が学べるのでおすすめです。

きもの町の動画・ブログで着物をマスター

今回は基本の着物の着付け方を詳しくご説明いたしました。

基本の道具を使用し、要点だけを押さえた比較的カジュアルな雰囲気の仕上がりです。動画と合わせて見ていただければ、基本の流れは覚えられるかと思います。ぜひ、着付けを覚えて着物を楽しんでください!

▼帯結びなど充実のきもの町ブログ

▼YouTubeチャンネルはこちら

海外向け動画(英語・中国語)も一部ございます。

卒業式には袴姿で♪袴にチャレンジ!

着物が着られるようになれば、袴もできます!

卒業式はもちろん、普段のおしゃれとしても広まりつつある袴スタイル。ぜひチャレンジしてください。

きもの町受注担当。九州出身、沖縄を経由し、花と着物と競馬場の京都生活を満喫中。ブログでは商品情報やコーディネート、着付けの豆知識を発信しています。他、着付け動画での手の出演など。