卒業式シーズンが近づいてまいりました。「卒業式には私も袴が着たい!」「自分で着付けられたら素敵だなあ」そんな風に考えている方も多いのではないでしょうか。

前回の「準備編」では、袴の着付けに必要なものと、着付けの大まかな構造をご紹介しました。

その中で、基本の着付けが分かっていないと袴着付けも難しいことをご理解いただけたかと思います。

詳しくはこちら⇒『卒業式には袴姿で♪袴の着付け方について・準備編』

皆様、着物の着付けはできますでしょうか?もしくは、できるようになりましたか??

今回は、卒業式向けの二尺袖着物、袴の詳しい着付け方をご紹介します!

自宅で着付けに挑戦したい方はもちろん、着付けは依頼する予定だけれども、どういう流れで着付けるのか知っておきたい方にも予習としておすすめです。

2024.2.8追記:着付け画像を差し替えました。より高画質、より詳しい内容でご紹介しています。

袴の着付けの前にチェック☆

普通の着物(浴衣)着付け、文庫結びが必須スキルです。

できる前提でご説明しますので、しっかりおさらいしてからご覧いただければと思います。

必要なもの

着物や着付け小物がそろっているか、事前に点検しておきましょう。

着付け小物

- 腰紐 3~5本

- 伊達締め 2本

- コーリンベルト 1本

- 帯板(浴衣用の薄いもので大丈夫です) 1枚

- 着付けクリップ 計5個

- 他、補正用タオルやパッド 適宜

- 足袋、またはソックス 1足

着物・袴など

- 着物(二尺袖)

- 長襦袢(または二部式襦袢)

- 半幅帯

- 袴

- 重ね衿(伊達衿)

- 草履、またはブーツ

すべて揃えるのは無理という方は、ぜひ姉妹店の夢館へ。

お好きなコーディネートで必要な小物一式レンタルすることも可能です。

確認事項

着付けに入る前に、下記の内容を確認しておくとスムーズに着付けられるかと思います。

- 着物の丈

袴用の着物には普通丈とショート丈があります。今回は主に普通丈の着物を使用します。

補足でショート丈の着方もご紹介しています。

- 袴の前後

ヒダが細く多い方が前です。通常前5本、後ろ3本です。 - 袴の丈

着付けに入る前に袴を当てて、丈感を見ておくと良いでしょう。

裾丈、帯の位置などを確認しておいてください。

二尺袖着物・袴の着方、着付け方(2024.02.08更新)

すべての準備が整ったら、着付けスタートです!

肌着を着て、足袋もしくはタイツやソックスを履きます。必要であれば補整をしておきます。

なお、文中の左右の説明は「着用者本人の右、左」で記載しています。向かい合ったり、鏡を見て着付けをする際はご注意ください。

二尺袖の着方

- 長襦袢の半衿の内側に衿芯を通しておきます。

- 着物の衿を内側に折り、ボタンを留めます。

- 着物の衿の上に伊達衿(重ね衿)を重ね、着物の中心と伊達衿の真ん中が合うようにします。

- 衿止めピンを着物の地衿と伊達衿の縫い目の隙間に差し込み、固定します。

背中心、左右の衿肩あきの3点を留めておくと安定します。

背中心のピンの位置は背中心の線より少し右か左にずらします。

- 着物スリップを着て、必要であれば胸元や腰回りの補正をします。

足袋やタイツ、靴下などを履いておきます。

- 着物に合った二尺袖用長襦袢を羽織ります。

- 長襦袢の背中心が体の中心に来るように合わせます。

- 衣紋を指4本分(握りこぶし1つ分)抜きます。

- 抜いた衣紋がズレないよう、肩を軽く押さえて衿を合わせます。

右から先に体に重ねます。衿が左のバストに届くくらいの深さで重ねてください。

- 次に左を上に重ねます。

左の衿が右のバストに届くように体に重ねます。

- 衿合わせが均等になっているか確認します。

左右の衿が両バストに届くくらい、衿の交点が喉のくぼみを半分隠すくらいの深さが目安です。

- 衿合わせができたら腰紐を結びます。

片蝶結びにし、余りは胴部分に挟んで始末します。

- 背中のシワを脇に寄せてきれいにします。

背中心の線が中心からズレないように注意してください。

- きれいに整ったら、伊達締めで押さえてしっかりと結びます。

- 長襦袢が着られたら、伊達衿を重ねた着物を羽織ります。

- 長襦袢と着物の袖をきれいに重ねます。

- 背中心を合わせ、長襦袢の衿、伊達衿、着物の衿をズレがないよう揃えてクリップで留めます。

留める位置は背中心、左右の衿肩明きの3点です。

- 袖が長いので、着用者が袂を持つか、袖を腕に掛けておくとこの後の着付けがしやすいです。

- 片手で着物の衿下をそろえて持ち、もう片方の手で背縫いを持って、着物の裾を持ち上げます。

- 裾の高さをふくらはぎ下の位置くらいに決めて、右(下前)を先に、左(上前)が上になるよう重ねます。

- 腰紐を結びます。

- 持ち上げた着物の重なりを紐の上に引き上げてきれいにします。

着物がくしゃくしゃと紐に挟まっていたりしないよう整えてください。

- おはしょりを整えます。

身八つ口(着物の脇明き)から手を入れ、着物の折り返し部分を下に引きます。

前後ともに通常より深いので、丁寧にシワをのばしてください。

- おはしょりが整ったら衿を合わせます。

上前(左身頃)の掛け衿の線の位置を持ち、衿幅の3分の1くらいを内側に折り込みます。

- 折ったら、上に向かって指で折り目を整えます。

- 折った衿から伊達衿が5mmから1cmほど見えるよう重ねて持ちます。

衿の折り目、伊達衿の重なりを整えます。

- 衿が整ったらクリップで仮留めします。

- 下前側(右身頃)も同様に整えます。

クリップではなくコーリンベルトで衿先の方を留めます。

- 左の身八つ口から手を入れ、コーリンベルトを中から身八つ口の外に引き出します。

- ベルトを背中に回して、上前の衿先を留めます。留める位置は、左右で水平になるようにしてください。

留めたら、左の仮留めのクリップは外してください。

- 左右の衿合わせを整え、腰紐を結びます。

- 背中のシワを脇に寄せ、きれいにします。

袴姿の時は、肩の位置にタックを作ることが多いようです。

自装でタックが難しい場合は平らでOKです。

- おはしょりを整えます。着物と同様に、余分は持ち上げてまっすぐの線にします。

クリップで留めておくと、整えやすいです。

- 前をまっすぐにしたら、そのまま左サイド~後ろの線をまっすぐにします。

特にサイドは袴の脇あきから見えやすいのできれいにしておきましょう。

- 右サイドのおはしょりは衿の重なりがあるので整えにくい部分です。

まず後ろからの延長で、下前をまっすぐきれいに伸ばします。

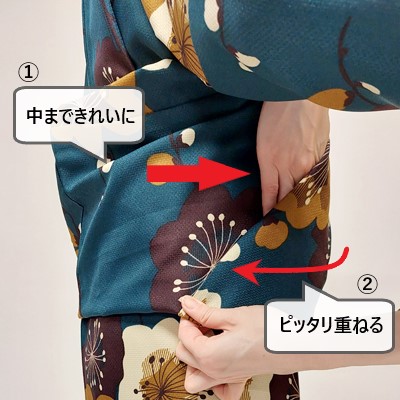

- 下前を衿の重なりの中まで平らに整え、上前をきれいに重ねます。

重ねたらクリップで留めておくと崩れません。

- 伊達締めで持ち上げたおはしょりを抑えるように結びます。

結んだらおはしょりを留めたクリップは外してください。

- おはしょりのシワはすべて後ろに持ってきて、サイドや前はすっきりと整えます。

後ろは見えないのでグシャグシャで大丈夫です。

- 帯板を着けます。

写真ではクリップで伊達締めに仮留めしています。

ショート丈着物の場合

ショート丈の着物の場合、始めから袴に合わせた短い丈となっています。

裾をあげたり、おはしょりを整える必要がなく、羽織ってすぐに衿を合わせるだけです。

- 長襦袢を着るところまでは同様です。

伊達衿を重ねた着物を羽織ります。

- 衿を整えます。コーリンベルトで固定し、腰紐を締めます。

- 腰紐を締め、伊達締めで押さえたら出来上がりです。

この上から帯を巻いていきます。

袴下帯の結び方

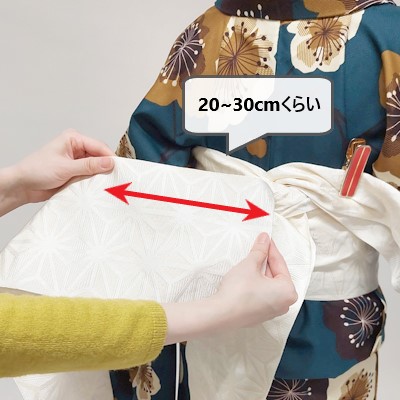

- てを40cmほど取り、半分に折ります。

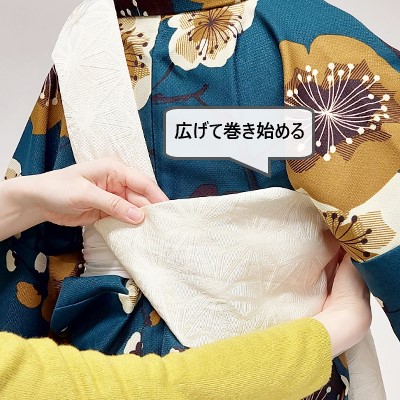

- 折った部分を肩に預け、広げて胴に巻き始めます。

引き締めながら、2周巻きます。

- 2周巻いたら、斜めに折り上げ細くします。

- てを上に掛け、しっかりとひと結びします。

ここまでは、通常の文庫結びと同じです。

- ては横にねじって留めておきます。たれを広げます。

- たれ先から手巾分(20cm程度)の長さでくるくると巻き畳みします。

- 結び目の根元まで巻いていきます。

畳んだ束の真ん中が結び目の位置に来るようにしてください。

また、畳んだ幅は身幅より小さめです。

- たれの中央をふた山に折って結び目の上に載せます。

- 横に留めておいたクリップを外し、てを上から掛けます。

ここから一般的な文庫結びとは違った方法となります。

- 上に掛けたてを羽根の後ろに回して、横から引き抜きます。こうすることで、しっかりと締まります。

難しければ、通常の文庫結びと同様、結び目の下から上に巻き付けてください。

- たれをしっかり持って、横から出ているたれを引き締めます。

- 余ったては、折りたたんで胴の中にしまいます。

リボンがゆるんだり下がったりしないよう、しっかりと胴の中に収めましょう

- 帯ができました。帯板の仮留めクリップは外してください。

- 袴を履く前に、帯がしっかりと締められたかチェックしてください。

前面はゆるみなく、着物にピタッと添っていればOKです。

- リボンの角度も図のように整えます。

リボンの上辺は背中に付け、下辺は自然に体から離します。

こうすると、袴を履いた時になだらかなふくらみとなります。

帯は袴を支える重要ポイントですので、きれいにしっかりと結びましょう。

袴の着方

- 袴の前後を確認し、体を入れます。

ヒダが細かく多い方が前です。(多くの場合ヒダ5本です)

- 前腰を帯の位置まで持ち上げ、体の中心と袴の中心を合わせます。

衿の交点と袴の真ん中のヒダが一直線上にくると美しいです。

- 次に、袴の上から帯が2~3cm出る位置に合わせ、クリップで留めます。

1か所で大丈夫ですが、両脇も2~3か所留めると安定します。

- 袴の両サイドについている前紐を後ろに回します。

しっかりと引き締めながら、帯の上でギュッと結びます。

自装で結ぶのが難しい場合はクロスしてください。

- そのまま紐をねじり、リボンの上を通って帯の下に掛けます。

リボンにガッチリとたすき掛けする感じでしっかりと締めてください。

- 紐を前に回し、左を上に重ねます。

- 上に重ねた左紐はまっすぐ巻き、右紐は下から上に折り返すときれいです。

ゆるみがないようピッタリと締めながら行ってください。

紐を再度、後ろに回します。

- 紐を後ろに巻き、帯の羽根の下でしっかりと結びます。

これで前の袴が着付けられました。袴を留めたクリップは外してください。

- 帯の羽根は広げます。前紐の抜け落ち防止のため、紐の×より広げると良いです。

- 袴の後ろを持ち、内側についているヘラを差し込みます。

差す位置は着物と帯の間です。

- 後ろ腰を帯の上に載せます。

この時、着物の背中心の線と袴の真ん中のヒダが一直線になるよう揃えます。

- 後ろの紐を前に回し、袴が背にピタッと付くように引き締めてください。

- 後ろ紐は、体の中心から少し右か左にずらした位置で蝶々結びをします。

まず左を上に重ねます。そのまま袴の前紐の下に通してひと結びします。

こうすると紐が落ちたりせず安定します。

- 下の紐を輪にして蝶々結びします。

左右でたれの長さが違う蝶々結びになるかと思います。

- たれの長い方を結び目の下から上に通し、結び目の上にかぶせます。

- 袴が着られました!

リボンの形を整えクリップなどもすべて外して完成です!

- きれいに着付けられているかチェックします。

裾は落ちていないか、中心は合っているか、帯や袴にゆるみがないかがポイントです。

ちょっとした疑問

袴の帯って半幅帯?袴下帯?

→明確な違いはありません。

半幅帯とは並幅36cmの約半分の幅で、普段着や、打掛、袴の下用などに使われる略式の帯の総称です。

「半幅帯」として販売されている帯の中で、袴用におすすめなのは裏地のない単衣帯です。二重になっている小袋帯や、凝った織りのものは厚みや重みがあるため不向きです。

袴下帯は、袴用に特化した半幅帯です。比較的小幅で短め、袴に合わせやすい色柄のものとなっています。

袴を支える土台となり、コーディネートの印象を左右する袴の帯。着付けやコーデの重要ポイントですので、結びやすく、袴に合ったものを選びましょう。

紐の結びの位置は右?左?

→決まりはありません。

昔の女学生の写真を見ても、右、左、真ん中とバラバラです。現代では、お店や着付け師さんによっても違います。

ご自身で着付けをする場合は、ゆるまずきれいに結ぶことが大事ですので、締めやすい方、着用者の利き手の邪魔にならない方が良いかと思います。

その他、着物の柄行とのバランスや、写真映りが良い方など、お好みで決めてください。

動画(2022.03.15追記)

▼卒業式袴の着物と袴下帯の着付方動画

▼5分で確認!卒業式袴単体の着付け方

卒業式には袴姿で♪きもの町の卒業式袴

袴着付けの手順をご紹介しました。

難しかったでしょうか、それとも、案外簡単そうでしたか?

1度で着付けられなくても、着物→帯→袴と段階を踏んで練習してみてください。冬休みの間に特訓すれば袴姿も可能かもしれません。

どうしてもできない場合は、無理をせず着付けを依頼されるのが良いかと思います。

着付けやレンタルの際は姉妹店の夢館をよろしくお願いいたします!

自分で二尺袖・袴を着付けてみよう(2023.02.08)

こちらでご紹介した基本の着付け方の手順で、スタッフが実際に自分で着付けをしてみました。

自装で難しかった点、対策などをご紹介。

卒業式には袴姿で♪当日編(2022.02.23アップ)

次回は補足として、袴の時の注意点や、あると便利な持ち物をご紹介します。

自宅着付けでも、レンタルでもお役立ち♪

ぜひご覧くださいね。

もっと気軽に!普段着も袴姿で♪

せっかく購入した袴、卒業式だけではもったいない!

普段着の袴なら、着付け方も簡単です。

ベルトなどを合わせたいときにおすすめの、袴の腰紐をリボンにせず、平らに巻く方法もあります。

いずれご紹介したいと思いますので、どうぞお楽しみに!

2022.12.29アップしました

先生袴コーデ(2023.01.30)

袴のたたみ方

せっかくの袴ですから、着用後はきちんと畳んできれいに保管したいもの。

卒業式シーズンは常に袴を取り扱っているスタッフ直伝!簡単、きれい、スピーディーに袴を畳むコツをご紹介します。

きもの町受注担当。九州出身、沖縄を経由し、花と着物と競馬場の京都生活を満喫中。ブログでは商品情報やコーディネート、着付けの豆知識を発信しています。他、着付け動画での手の出演など。

コメント