自分で着物を着たい!着付け方の練習

「今年は着物に挑戦したい」「自分で着付けられたら素敵だなあ」そう考えている方も多いのではないでしょうか。

京都きもの町では毎年10月頃にはオリジナル着物や京袋帯をリリースしています。

着物シーズンになりますと「着物は自分で簡単に着られますか?」「着付け方の説明書や動画はありませんか?」といったお問い合わせを度々いただきます。

説明書や動画はご用意していますが、簡単かどうかは事前にどれだけ理解し、準備できるかにかかっています!

今回は、着物を着付けるにあたって、まず確認して頂きたいことをご紹介します。

実際の詳しい着付け手順は、次の着付け方本編をご覧ください。

着物って難しい?まずは構造を理解しよう

きもの町では普段着の着物を始めたい方向けに、詳しいご案内ページをご用意しています。そちらも併せてご確認ください。

着物の中身を知る

着物は何枚も着こむイメージだけど、何を着ているの?

簡単に説明しますと、肌着→長襦袢(または半襦袢など)→着物→帯の順番で着ていきます。

- 肌着(肌襦袢)

着物や長襦袢を汗から守るため、また肌にまとわりつくのを防ぐため、浴衣の場合は透け防止のために着用します。素材は綿や機能性の化学繊維など。

伝統的な形ですと、肌襦袢に裾除けやステテコを履きますが、スリップタイプが便利です。

足元は足袋を履きます。

- 長襦袢

肌着の上、着物の下に着るものです。素材は絹やポリエステルなど。

着物が直接肌に触れないようにし、滑りをよくします。洋服の裏地やアンダードレスのような役割です。中に着るものですが、衿部分を着物から少し見せます。袖も着物の袖口や振りからちらりと見えるので、さりげないオシャレのためにこだわる方もいます。袖丈は着物と合ったものを選びます

- 着物、帯など

最後に着物を着て帯を結びます。帯を固定したり装飾したりするために、帯揚げや帯締め、帯留などをつけます。お出かけの際は草履をはきます。

着付けの構造を理解しよう

何を着ているのかは分かった!でもそれをどうやって着ているの?

すごく難しそう……

どのように着ているのか、簡単にご紹介しますので「これならできそう!」「やっぱり無理そう…」それぞれに判断していただければと思います!

ちなみに「着物を体に合わせてきちんと着ること」を「着付け(きつけ)」といいます。「着物の着方」は「着付け方」です。着付けをする、着付けるという言い方をすることが多いので、ぜひ覚えておきましょう。

- 下着の着物スリップを着て足袋を履きます。

(撮影の都合で黒インナーを着ていますがそこは無視してください)

- その上に長襦袢を羽織ります。

長襦袢は衿の後ろを少しあけ、右が下、左が上になるよう衿を合わせます。

紐や伊達締めで留めます。

- 長襦袢の上から着物を羽織ります。

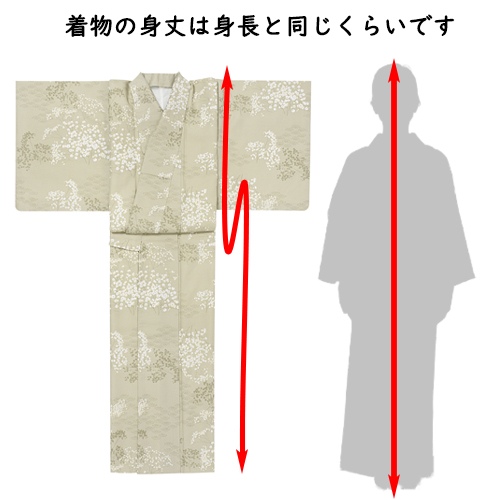

着物は身長と同じくらいの長さがあるのが標準です。なので裾が床につきます。

- 裾を上げます。長い分は腰の位置で折り返し、たくし上げている状態です。

- 右が下、左が上になるよう巻き付け、腰紐で結んで固定します。

- 腰の折り返し部分を整えます。ここをおはしょりといいます。

- 衿元をきれいに合わせます。左が上になるよう重ねます。

- 腰紐や伊達締めで結んで固定します。

- 帯を結んで出来上がりです。

いかがでしょうか?

着方としてはガウンのように前で重ねて紐類で結んでいくだけ。特徴としては、身頃はすべて左が上になるように重ねます。長い着物を腰の位置で折り返すので、その部分だけ分かりにくいかもしれませんが、構造はすごくシンプルです。

浴衣との違いは、長襦袢を着ることです。基本は同じですので、浴衣が着られる方でしたら着物もすぐに覚えられるかと思います。

着物を着るときに必要なものを揃えよう

実際に着物を着るぞ!となりましたら、次に着物に必要なアイテムを揃えましょう。

着物を着始めるまでの確認事項をご紹介します。

まずは事前に必要なものをチェック

これまでご紹介してきたように、着物それだけでは着られません。

まず着付けをするために、腰紐などの小物が必要です。襦袢などの下着、コーディネートする帯や小物、さらにお出かけの際には履物やバッグも必要になるかと思います。

以下は一般的な着物を着てお出かけするために、最低限必要なものです。

- 腰紐 2本

- 伊達締め 1本

- 帯板 1枚

- 肌襦袢または着物スリップ 1枚

- 足袋 1足

- 長襦袢または半襦袢、うそつき襦袢など(半衿付き)

- 着物

- 帯

- 草履やバッグ

上記の5までは着付け用品やインナー類です。別途、着付けクリップやコーリンベルトがあると便利です。着付け小物については、成人式で振袖を着たり、普段に着物や浴衣を着たことがある方は、ある程度お持ちかと思います。

もしも着付けを依頼する場合は、お店や着付け師さんによって必要なものが異なる場合がありますので、事前に確認して用意しておきましょう。

着物や帯、履物などはお好みのものを用意してください。

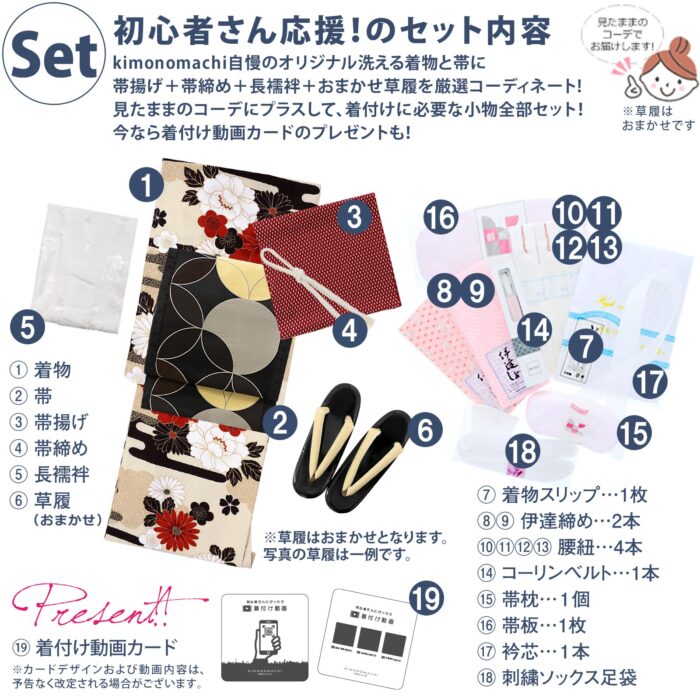

新しく購入する場合は、単品かセットか、セットなら何が入っているのかなど、商品内容を要確認です。また、他所から借りたり、譲り受けた物を着る場合も、他に必要なものはないか確かめましょう。

なお、着物を着始めると何かとお裁縫用品が必要になる場面が出てきます。

ですので、基本のお裁縫セット(縫い針、待ち針、糸、糸切バサミ)がご自宅にあると安心です!

動画で使用したものはこちら

今回の動画では、「きもの福袋(kimonomachiオリジナル洗える着物)19点フルセット」と同様のアイテムを使用しています。別途、補正用としてハンドタオル1枚、補正パッド1個。途中で着付けクリップを1点使用していますが、タオルはご自宅にあるものでOK、クリップは洗濯バサミや書類用のダブルクリップで代用可能です。

着物は2024-2025年リリースの「かすみ草に青海波 灰黄緑」です。

試着をしてサイズを確認しよう

着物や小物類が揃ったらまず軽く羽織ってサイズを確認しましょう。購入商品の場合、しつけ、タグを外す前に要チェックですよ。

- 身丈(みたけ)

着物の身頃の長さは、着用者の身長とほぼ同じです。時折「長すぎて着られません」といったお問い合わせがあります。ですが、構造でご説明した通り、腰の位置で折り上げおはしょりを作って着るので、長くてOKです。

ご体型によってはぴったりのものがない場合もありますが、おはしょり部分で調整すれば±10cm程度は対応できます。

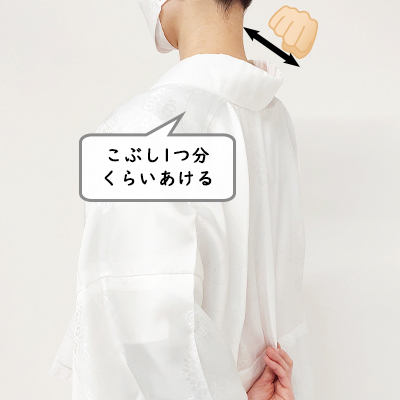

- 裄(ゆき)

着用者の首の付け根から手首までの長さで、着物の袖口までの長さです。

着物の衿を半分に折った状態で羽織り、腕を斜め45度にしたときに、着物の袖口が手首の骨の位置であればぴったりです。カジュアルな着物はやや短めでもOK。

- 身幅

体に巻き付けて手で押さえてください。(紐は使わないでください)

着物の端から脇の線が腰幅いっぱいくらいであればOKです。

試着の際、腰紐で締めたり、帯を折って巻き付けたりはしないでください。

もしもサイズが合わなかった場合、ご返品が受けられなくなってしまいます。

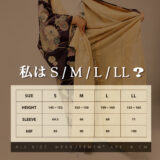

京都きもの町オリジナル着物のサイズの選び方については、別途ご紹介しています。

▼詳しいブログはこちら

前日までの準備

ここまで確認できたら着用OKです。最後の仕上げをして当日に備えます。

ここでお裁縫セットが必要になることがあります。

着物はしつけをはずしハンガーに掛けておきます

着物には、袖口や裾周りに「しつけ」といって大きな白い糸で縫われている部分があります。

これは、できあがった着物の縫い代や裏地の折り目が型崩れしないようにするためのもので、着用時に外してしまいます。図のピンクで示した部分をチェックして、長い白糸があれば切ってください。

新品の証でもありますので、購入商品の場合、これを外すと着用後とみなされてしまいます。

しつけ、タグを取ったら、畳みジワを取るためにハンガーにかけておくと良いでしょう。

長襦袢に半衿をかけます

長襦袢の衿には「半衿(はんえり)」といって、地の衿の半分くらいの長さの布地を縫い付けて着用します。これは、汚れやすい衿部分をきれいに保つためのもので、必要に応じてかけ替えます。着物を着た時に見える部分なのでおしゃれとしてこだわる方もいらっしゃいます。

長襦袢によっては初めからついていないものもあります。必ずお手持ちの長襦袢を確認し、半衿をかける必要があれば縫い付けてください。

きもの町のオリジナル着物セットの長襦袢には、あらかじめ半衿を掛けてあるので安心です。

半衿をつけなければいけないけど、お裁縫は苦手!そんな方には「半衿テープ」という便利グッズがあります。

▼詳しいブログはこちら

次回:自分で着物を着てみよう!着物の着付け方・本編

ここまでお読みいただいた皆様は、着物の構造を予習し、必要なものを揃え、試着もして完璧に準備ができたかと思います!

あとはもう「着物で出かけるぞ」というやる気だけです!!

次回、実際に着物を着る手順をご紹介します。お楽しみに~!

きもの町受注担当。九州出身、沖縄を経由し、花と着物と競馬場の京都生活を満喫中。ブログでは商品情報やコーディネート、着付けの豆知識を発信しています。他、着付け動画での手の出演など。